HKARCHER – 溝通、提點、團練與精英訓練:

我對這幾個環節有啲想法,大家當故事聽聽就好 😉

訓練過程中,最容易出現的問題之一就是溝通。尤其在團練期間,教頭想同青苗建立對話,往往會遇到冷場。通常都是教頭講多,青苗答少,感覺中間築起咗一道無形的防火牆。

這道防線唔係靠投訴可以打破,而係要靠教頭用自己嘅經驗、耐性與智慧慢慢滲透。雖然教頭嘅位置睇落好似高高在上,但做得好唔好,青苗其實心中有數,佢哋會比較、會感受。

青苗訓練期屬於心理敏感期,好多細節都要特別照顧。表面上團練氣氛可能平靜,但內裡其實暗湧重重。當中最難處理的,往往唔係技術,而係情感——尤其是那些不能輕易觸碰的「禁區」。

教練唔止係技術指導者,更係情緒導航員。要真正帶領青苗走得遠,唔止要識教,仲要識聽、識感受

🎯 團練教頭與青苗教頭的角色分工與現實挑戰

曾經有青苗教頭投訴某團練教頭在團練期間對青苗作出技術提點。若問題屬於技術層面,我認為團練教頭的介入確實較為困難。

為何私人教練往往比團練教頭做得更好?原因之一是時數分配。團練教頭與青苗相處時間有限,而私人教練則多以一對一或小組形式進行訓練,在時數與深度上自然佔優。若在同一技術層級下,私人教練的成效往往更明顯。

團練教頭在有限時間內,難以全面了解青苗的技術背景與訓練進度。除非涉及安全性問題,否則不宜輕易介入技術調整。即使團練教頭能力再高,主導訓練的仍是青苗教頭。更何況團練教頭未必知道青苗教頭是否正在進行特別訓練計劃。

在兩位教頭同時存在的情況下,團練教頭若再提出技術建議,反而可能造成混亂。最理想的做法,是團練教頭將觀察所得直接與青苗教頭溝通,由青苗教頭自行判斷是否需要調整。否則,這些額外工作就變成了「義工性質」的付出。

🧠 個人觀點:時數與角色定位

以時數計算,一個月只有幾小時的團練時間,還要照顧眾多青苗,團練教頭能做到幾多?在這樣的時間限制下,連撰寫一份全面報告都困難,更遑論個人化分析。

青苗參與團練的最大好處,是能夠獲得出外觀摩的機會、取得代號與證書。團練更適合學習流程與格鬥經驗,而個人技術的打磨,仍然主要由青苗教頭負責。

這也是為何過往在評分制度中,會將「醉雞得分」結合團練教頭與青苗教頭的基數一併考慮。我認為,應該進一步加強對青苗教頭的獎勵,因為他們才是技術成長的核心推手。

🎯 團練與精英訓練:標準如何劃分?

對於「團練」與「精英訓練」的標準區分,我有一些個人看法,大家當作參考就好。

很多時候,人們對「標準」的理解會因名稱而產生偏差。有些人會認為團練也可以是精英訓練,只是級別不同、要求不同。我並不是要大家認同我的定義,但我認為仍然需要有一個客觀的劃分。

我在這門格鬥訓練中走過一段時間,觀察下來,團練屬於基層訓練的範疇。從基層中可以篩選出表現出色的青苗,若有資源支持,便可進一步進入精英訓練階段。

簡單來說:

- 團練:以集體練習為主,人數多,技術指令偏向大眾化,屬於基礎層面。

- 精英訓練:以個體發展為核心,教練人數少,訓練針對性強,資源需求高,時數安排也更密集。

這兩者在時數、資源分配、技術深度上差異極大。若資源不足,要推動真正的精英訓練是非常困難的。

我特別強調「時間線」的重要性。若不理解時間線的運作,建議先補上這個基礎。這裡我就不多談了。

🧠 團練能否突圍?

不做精英訓練,團練是否有機會突圍?坦白講,難度很高。正如某位教頭所言:「等百年一遇的人材出現吧。」

團練與精英訓練的差異,在時間線上已經清楚反映出來。這也牽涉到業餘與專業的分野。可能你睇到這幾個字會有啲唔舒服,但只要深入了解精英訓練的內容,就會明白團練確實難以匹配其要求。

曾有人建議找外國專業教頭來指導,理論上是好事,但實際操作過後……結果都系「吳港德」。就算你搵到外國教頭幫你設計短期訓練,如果沒有長期資源配合,進步仍然有限。

說到底,問題在於「底」——如果基礎未打好,成績又如何提升?只要細看格鬥成績表,其實字裡行間已經藏有不少暗示。

格鬥成績糸一組密碼

🎯 為何精英訓練難以啟動?

要成功推動精英訓練,首要條件就是資金。這是現實,亦無法迴避。若只提供時薪加兼職津貼,教頭是否真能全力以赴?坦白講,未必。

當薪酬只是「雞碎咁多」,教頭又如何專注投入?設身處地想一想——教頭都要生活,唔可能日日靠兩餸飯過日子。雖然有人會講:「教頭善食少,無問題啦,你估無人做咩?」但這句話反映的,其實是最基本的質量問題。

要有穩定、可持續的精英訓練,管理層必須具備遠見。否則,制度再好、理念再強,也難以落地。

🧠 精英訓練的標準,不一定人人認同

講到精英訓練的標準要求,我明白唔一定人人都認同。我用的那把尺,可能你覺得太高、太嚴、太理想。但標準本身就應該有清晰的定位,否則只會模糊焦點。

精英訓練唔係人人都啱,但若真要做,就要有配套、有資源、有制度。否則,只會變成空談。

🎯 精英訓練的真相:唔係練得勁就叫精英

精英訓練唔係一個人就搞得掂,基本上需要一個完整團隊運作,由精英教練擔任主導角色。訓練所需資源非常多,教練與鬥士都必須有合理薪酬,否則根本難以長期投入。

訓練過程中會產生大量記錄與數據,處理起來就好似流水帶咁不停運作,做過就知工作量真係唔細。再講清楚一點:精英訓練唔係睇住班鬥士努力練習就自然成材,亦唔係練到牛咁大力就一定成功,更唔係教下書、比試下就叫精英訓練。

🧠 精英訓練:與時間線賽跑的系統工程

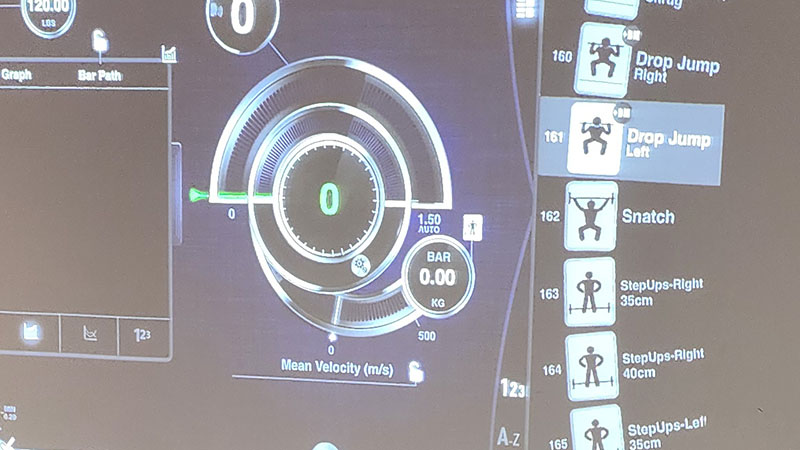

精英訓練其實係一場與時間線賽跑的工程,唔單止要有技術,仲要有一套全面而系統化的數據處理架構。核心內容包括:

- 個人身體記錄與型態資料庫

- 訓練與格鬥數據分析與評估

- 心情記錄與心理狀態評估(必要時要有心理專家介入)

- 腦力訓練應用(掌握得好,選手可以360度自我調整,唔明就要自己研究)

- 力度分析與訓練結合

- 個體訓練週期與格鬥節奏編排

- 內在生態記錄與藥物管理

這些記錄基本上就係選手的「個人史記」,尤其型態分析會消耗教頭大量時間與精力,教頭必須具備相關技術能力,並確保所有精英數據保密。

🎯 精英訓練的底線與教頭的進化

先戴個頭盔先 🤣🛡️——講到底,精英訓練能否成功,真係好睇教頭的能力。每位教頭都有自己一套做法,但最基本的要求係:要識做。

以上提到的,只係精英訓練的「基本生存條件」,識幾多就做幾多。

要特別留意一點:就算頂層鬥士練到勁到飛起,如果過唔到「藥用上宮」這一關,一樣會一命嗚呼 💀。整個精英訓練系統其實係一連串環環相扣的組合,風險高、要求多,絕對唔係玩玩吓。

所以我非常認同「付教頭資源分配論」——要有資源,教頭先有條件發揮,否則只係空談。

🧠 教頭的視野與成長空窗期

曾經講過,教頭缺乏視野,唔係因為唔努力,而係制度上缺乏某些環節,導致出現「空窗期」。喺呢段時間成長嘅教頭,往往難以獲得支援。

想再上一層樓,喺冇專業支援嘅情況下,教頭就要靠自己主動探索,進入新領域,接觸新知識。從學習中打開另一扇門,先係真正的底氣所在。

精英技能訓練就好似電腦系統——唔可以食老本,唔進步就會被淘汰。要持續更新、持續進化,否則只會被時代淹沒。

🎯 教頭的初心與責任:不只是牌照那麼簡單

打個叉先——教頭們一領到個牌,自然都希望幹出一番成就,建立一份漂亮的成績表,呢點我完全理解 👍 但要明白一件事:就算你自己格鬥成績再好,教人係另一門藝術。真正開始教人之前,最好先評估一下自己嘅能力,以及最重要的一點——你可以付出幾多時間?

時間投入係教練工作的核心。冇足夠時間,就好難建立穩定的訓練節奏與信任關係。

📘 LogBook:教頭的血與汗

總結一下:LogBook係非常重要的工具。教頭如果有特別想講的內容,應該記錄喺LogBook入面。呢本書唔止係筆記,更係一段段血汗史。

以前我自己一手包辦,忙到飛起。而家我嘅想法係:盡量讓用家自己學習記錄,培養他們的反思與整理能力。對未來絕對有幫助。

** 以上只係我個人嘅觀點與角度,懂的人自然會明白當中蘊含的意思。內容如何理解,就交畀你自己判斷啦。